Menü

01.04.2018 – 31.12.2020

Kunsthochschule Kassel der Universität Kassel

Leitung:

K.-U. Hemken

Assistenz und wissenschaftliche Mitarbeitende:

Simon Großpietsch, Linda-J. Knop

Studentische Mitarbeitende:

Julia Gens, Lisa-Maria Schmidt

Verbundpartner*innen:

Dr. Birgit Dalbajewa, Albertinum / Galerie Neue

Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden und

Prof. Uwe J. Reinhardt, M.A., edi Exhibition Design

Institute Hochschule Düsseldorf Peter Behrens

School of Arts

Gestaltung:

Linda-J. Knop

Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung

und Forschung der Bundesrepublik Deutschland

Vom Gegenstand zum Exponat.

Das Verhältnis von Objekt und Inszenierung in Ausstellungen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Die Fallbeispiele Internationale Kunstausstellung 1926 in Dresden und der Raum für

konstruktive Kunst von El Lissitzky.

•

Assistenz

•

wissenschaftlicher Mitarbeiter

•

Organisation

•

Entwicklung und Ausarbeitung des kunstwissenschaftlichen Konzepts der virtuellen sowie

materiale Rekonstruktion des „Raum für konstruktive Kunst“ von El Lissitzky sowie der

Internationalen Kunstausstellung Dresden 1926

•

Provenienzforschung von etwa 800 Gemälden und 200 Skulpturen in insgesamt 56 Räumen der

Internationalen Kunstausstellung Dresden 1926

•

Ausstellungsmanagement sowie interne und externe Projektkoordination und -kommunikation

•

Leitungsverantwortung für das Team der Mitarbeiter*innen

•

Betreuung der Mitarbeitenden

Das kunstwissenschaftliche Forschungs- und Verbundprojektprojekt „Vom Gegenstand zum Exponat“

verfolgte das Ziel, das spannungsreiche Verhältnis von Objekt und Inszenierung in Ausstellungen

des 20. und 21. Jahrhunderts kritisch zu erschließen. Im Zentrum stand die Frage, ob ein Objekt aus

eigener Kraft zu sprechen vermochte oder ob es – wie Kurator*innen und Szenograf*innen

annehmen – stets einer vermittelnden Instanz bedurfte. Damit stellte sich die grundsätzliche Frage

nach der Autonomie des Exponates: Existierte eine authentische „Sprache der Objekte“ oder war

diese erst Ergebnis szenografischer Übersetzungsleistungen?

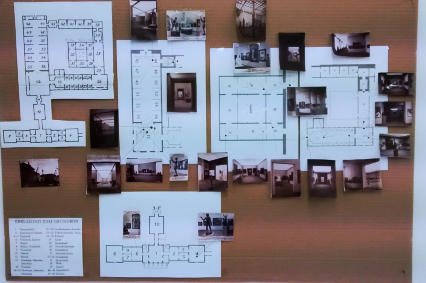

Foto: Simon Großpietsch.

Das Projekt nahm ein historisches Beispiel in den Blick: die Internationale Kunstausstellung 1926 in

Dresden sowie El Lissitzkys Raum für konstruktive Kunst (1926). Hier trat ein neuartiges

Spannungsverhältnis auf: Während die Ausstellungskonzeption von Hans Posse und Heinrich

Tessenow noch an einer weihevollen, national konnotierten Objektpräsentation orientiert war,

entwickelte Lissitzky eine experimentelle Szenografie, die sich an zeitgenössischen Leitmedien wie

Film und Fotografie sowie an Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie orientierte. Sein

Ausstellungsraum zielte auf eine veränderte Rezeptionsweise und transformierte das Kunstwerk

durch räumliche und mediale Setzungen. Damit stand die Frage im Raum, in welchem Maße

Szenografie das Objekt verstärkte oder instrumentalisierte.

Seit den 1990er-Jahren hatte sich die Szenografie zudem aus dem Ausstellungsdesign gelöst und als

eigenständige Disziplin etabliert. Sie übernahm nicht länger eine dienende Funktion, sondern

beanspruchte eigene Autorschaft und Deutungshoheit. Damit verschärfte sich die Frage nach dem

Verhältnis von Objekt, Inszenierung und Betrachter: War es die unmittelbare Objektsprache oder

erst die szenografische Vermittlung, die Bedeutungen sichtbar machte? Welche Rolle spielten die

kulturelle Konditionierung des Publikums und die Veränderungen durch Massenmedien,

Konsumkultur und soziale Netzwerke?

Das Forschungsprojekt verknüpfte historische Rekonstruktionen mit aktuellen Fragestellungen. Es

erschloss die Internationale Kunstausstellung 1926 über Archivrecherchen und rfealisierte sowohl

eine materiale 1:1-Rekonstruktion von Lissitzkys Raum als auch eine virtuelle Rekonstruktion der

gesamten Ausstellung. Diese Ansätze sollten nicht nur kunsthistorische Erkenntnisse sichern,

sondern auch neue Wege in der wissenschaftlichen Vermittlung eröffnen.

In interdisziplinärer Kooperation – zwischen Kunstwissenschaft, Ausstellungsdesign, IT-Forschung

und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden – wurden zentrale Leitfragen diskutiert:

- Existierte eine authentische Sprache der Objekte?

- Welche Funktion besaß die Szenografie – Verstärker oder eigenständige Instanz?

- Wie beeinflussten primäre und sekundäre Kontexte die Deutung von Objekten?

- Welche Rolle spielten die Dispositionen der Betrachter im Spannungsfeld von ästhetischer

und sozialer Erfahrung?

Die Ergebnisse flossen in Publikationen, Tagungen und experimentelle szenografische Formate ein.

Zugleich zielte das Projekt auf eine Ausstellung in Dresden, die die Aktivitäten progressiver Akteure

der 1920er-Jahre neu beleuchtete und anlässlich des Bauhaus-Jubiläums stattfand.

Vom Gegenstand zum Exponat.

Das Verhältnis von Objekt und Inszenierung in

Ausstellungen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Die Fallbeispiele Internationale Kunst-

ausstellung 1926 in Dresden und der Raum für

konstruktive Kunst von El Lissitzky.

•

Assistenz

•

wissenschaftlicher Mitarbeiter

•

Organisation

•

Entwicklung und Ausarbeitung des

kunstwissenschaftlichen Konzepts der

virtuellen sowie materiale

Rekonstruktion des „Raum für

konstruktive Kunst“ von El Lissitzky

sowie der Internationalen

Kunstausstellung Dresden 1926

•

Provenienzforschung von etwa 800

Gemälden und 200 Skulpturen in

insgesamt 56 Räumen der

Internationalen Kunstausstellung

Dresden 1926

•

Ausstellungsmanagement sowie interne

und externe Projektkoordination und

-kommunikation

•

Leitungsverantwortung für das Team der

Mitarbeiter*innen

•

Betreuung der Mitarbeitenden

Das kunstwissenschaftliche Forschungs- und

Verbundprojekt „Vom Gegenstand zum

Exponat“ verfolgte das Ziel, das

spannungsreiche Verhältnis von Objekt und

Inszenierung in Ausstellungen des 20. und 21.

Jahrhunderts kritisch zu erschließen. Im

Zentrum stand die Frage, ob ein Objekt aus

eigener Kraft zu sprechen vermochte oder ob

es – wie Kurator*innen und Szenograf*innen

annehmen – stets einer vermittelnden Instanz

bedurfte. Damit stellte sich die grundsätzliche

Frage nach der Autonomie des Exponates:

Existierte eine authentische „Sprache der

Objekte“ oder war diese erst Ergebnis

szenografischer Übersetzungsleistungen?

Foto: Simon Großpietsch.

Das Projekt nahm ein historisches Beispiel in

den Blick: die Internationale Kunstausstellung

1926 in Dresden sowie El Lissitzkys Raum für

konstruktive Kunst (1926). Hier trat ein

neuartiges Spannungsverhältnis auf: Während

die Ausstellungskonzeption von Hans Posse

und Heinrich Tessenow noch an einer

weihevollen, national konnotierten

Objektpräsentation orientiert war, entwickelte

Lissitzky eine experimentelle Szenografie, die

sich an zeitgenössischen Leitmedien wie Film

und Fotografie sowie an Erkenntnissen der

Wahrnehmungspsychologie orientierte. Sein

Ausstellungsraum zielte auf eine veränderte

Rezeptionsweise und transformierte das

Kunstwerk durch räumliche und mediale

Setzungen. Damit stand die Frage im Raum, in

welchem Maße Szenografie das Objekt

verstärkte oder instrumentalisierte.

Seit den 1990er-Jahren hatte sich die

Szenografie zudem aus dem

Ausstellungsdesign gelöst und als

eigenständige Disziplin etabliert. Sie

übernahm nicht länger eine dienende

Funktion, sondern beanspruchte eigene

Autorschaft und Deutungshoheit. Damit

verschärfte sich die Frage nach dem

Verhältnis von Objekt, Inszenierung und

Betrachter: War es die unmittelbare

Objektsprache oder erst die szenografische

Vermittlung, die Bedeutungen sichtbar

machte? Welche Rolle spielten die kulturelle

Konditionierung des Publikums und die

Veränderungen durch Massenmedien,

Konsumkultur und soziale Netzwerke?

Das Forschungsprojekt verknüpfte historische

Rekonstruktionen mit aktuellen

Fragestellungen. Es erschloss die

Internationale Kunstausstellung 1926 über

Archivrecherchen und rfealisierte sowohl eine

materiale 1:1-Rekonstruktion von Lissitzkys

Raum als auch eine virtuelle Rekonstruktion

der gesamten Ausstellung. Diese Ansätze

sollten nicht nur kunsthistorische

Erkenntnisse sichern, sondern auch neue

Wege in der wissenschaftlichen Vermittlung

eröffnen.

In interdisziplinärer Kooperation – zwischen

Kunstwissenschaft, Ausstellungsdesign, IT-

Forschung und den Staatlichen

Kunstsammlungen Dresden – wurden zentrale

Leitfragen diskutiert:

- Existierte eine authentische Sprache

der Objekte?

- Welche Funktion besaß die Szenografie

– Verstärker oder eigenständige

Instanz?

- Wie beeinflussten primäre und

sekundäre Kontexte die Deutung von

Objekten?

- Welche Rolle spielten die

Dispositionen der Betrachter im

Spannungsfeld von ästhetischer und

sozialer Erfahrung?

Die Ergebnisse flossen in Publikationen,

Tagungen und experimentelle szenografische

Formate ein. Zugleich zielte das Projekt auf

eine Ausstellung in Dresden, die die

Aktivitäten progressiver Akteure der 1920er-

Jahre neu beleuchtete und anlässlich des

Bauhaus-Jubiläums stattfand.

01.04.2018 – 31.12.2020

Kunsthochschule Kassel der Universität Kassel

Leitung:

K.-U. Hemken

Assistenz und wissenschaftliche Mitarbeitende:

Simon Großpietsch, Linda-J. Knop

Studentische Mitarbeitende:

Julia Gens, Lisa-Maria Schmidt

Verbundpartner*innen:

Dr. Birgit Dalbajewa, Albertinum / Galerie Neue

Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

und Prof. Uwe J. Reinhardt, M.A., edi Exhibition

Design Institute Hochschule Düsseldorf Peter

Behrens School of Arts

Gestaltung:

Linda-J. Knop

Gefördert durch das Bundesministerium für

Bildung und Forschung der Bundesrepublik

Deutschland